Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Ein muslimischer Kriegsfotograf, ein dokumentarfilmender Mönch, ein filmschaffender Hippie, ein Menschenrechtler aus Botswana, ein Navajo-Läufer und ein Kua-Jäger kommen in eine Bar am Rande der Kalahari. Keiner bestellt etwas zu trinken und der Barkeeper weigert sich, das WLAN-Passwort preiszugeben. Nein, das ist kein Witz, sondern genauso geschehen um 4 Uhr nachmittags an einem trägen Montag im Ghanzi Roadhouse. Nach der tagelangen Hetze, um die bürokratische Hürden zu nehmen, ist dies heute unsere letzte Chance auf Eiswürfel, Klimaanlage und Kommunikation mit dem Rest der Welt.

So seltsam unsere zusammengewürfelte Truppe auch anmutete, und so begrenzt unsere Fähigkeit miteinander zu kommunizieren war, verband uns doch vor allem ein Interesse— das Überleben einer der ältesten Sammler- und Jäger-Stämme der Welt: der Kua, Mitglieder der San-Buschmänner. In den kommenden zwei Wochen sollte die Straße noch viel holpriger werden, sowohl wörtlich als auch metaphorisch, auf unserer Reise tief ins Herz der Kalahari in einem Toyota Raider, der seine besten Jahre längst hinter sich hatte.

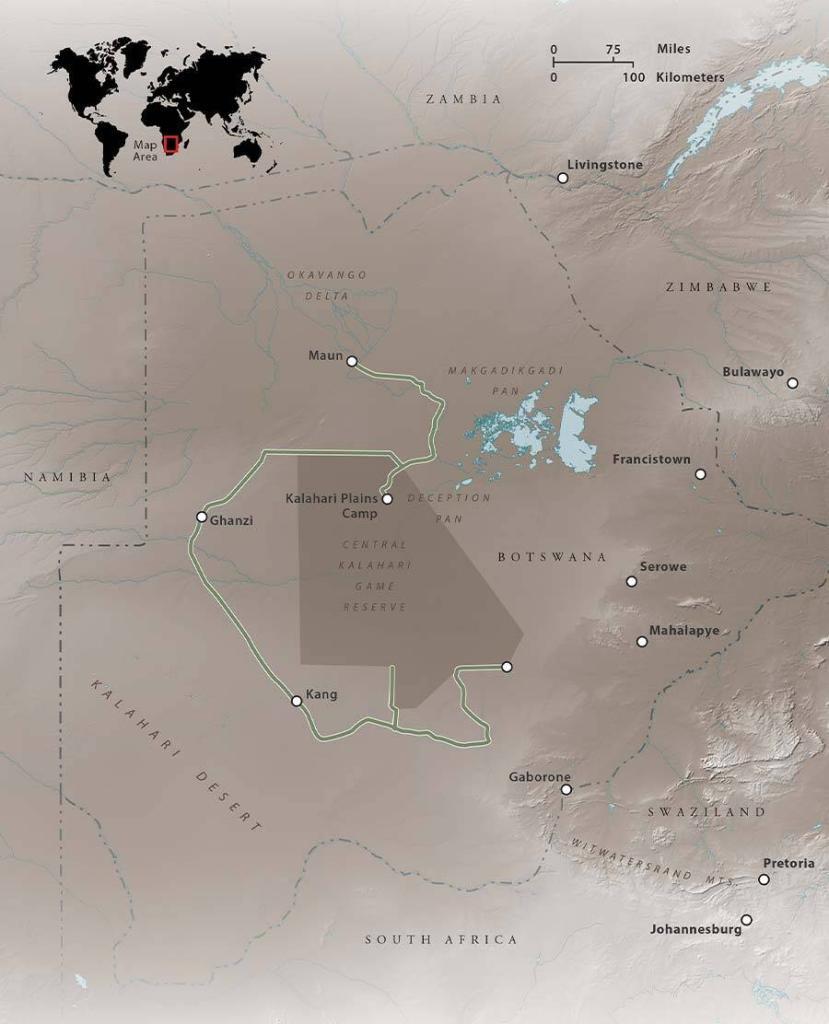

Zuvor in Maun hatten wir mit Jetlag und sperrigem Reisegepäck gekämpft, Kameraausrüstung und Vorräte für einen Aufenthalt auf unbestimmte Dauer im Central Kalahari Wildreservat (CKGR) geplant. Aus einem Tag Vorbereitung wurden zwei: Feilschen um die Fahrzeuge und ein Überfall auf den örtlichen Supermarkt; wir rissen Witze darüber, dass unsere acht prall gefüllten Einkaufswagen für ein hungriges Dorf ausreichen sollten. Da ahnten wir noch nicht, wie falsch wir damit lagen. Denn unsere künftigen Freunde aus dem Kua-Dorf hatten die gleiche Vorliebe für Chips wie Omar, unser Kriegsfotograf. Endlich kehrten wir der Stadt den Rücken und fuhren hinaus in die Kalahari, unsere Fahrzeuge randvoll mit Filmausrüstung, Campingequipment, Wasser für zwei Wochen, Ersatzteilen und -reifen sowie wechselndem Optimismus, Naivität und Aufregung.

Als wir das Reservat erreichten, mischten wir uns unter die anderen Touristen in ihren Safari-Jeeps. Gar nicht so schwer—kaum war der erste Löwe gesichtet, suchten wir hektisch nach unseren Kameras, genau wie jeder andere Safari-Neuling. Aber wir sind nicht wegen der Löwen hier, sondern um die Geschichte des Kua-Stamms zu erzählen.

Nachdem sie in den 90er Jahren aus dem Land ihrer Ahnen vertrieben worden waren, haben die Buschmänner geklagt und zehn Jahre später ihr Recht durchgesetzt; jetzt siedeln sie wieder in ihrer angestammten Heimat, den wildreichen Ebenen des CKGR. Aber der Gerichtsbeschluss war an eine drastische Einschränkung geknüpft: Den Stämmen wurde das Jagen untersagt.

Wir verbrachten zehn Tage bei den Buschmännern und begleiteten sie auf ihrem inzwischen gewohnten, aber langen Marsch zu einem entfernten Jagdrevier außerhalb des Reservats. Ein ungewöhnlicher Treck der krassen Gegensätze—eine 30.000 Jahre alte Gesellschaft und deren Kampf, in der modernen Welt zu bestehen bzw. zu überleben.

Obwohl die Existenzsicherung der Stämme von vielen Faktoren beeinflusst wird, ist die wichtigste Frage, ob sie weiterhin ihren traditionellen Sitten und Gebräuchen der Nahrungsbeschaffung nachkommen können, mit anderen Worten: der Jagd.

Und so folgten wir den Jägern und Guides ins tiefste Afrika. Unsere kleine Gruppe hatte keinerlei Jagderfahrung, aber dafür umso mehr im Geschichtenerzählen und kritischen Denken. Im Laufe der zwei Wochen drehten wir Stunden um Stunden Filmmaterial über das vielleicht letzte Kapitel der komplexen Geschichte der ältesten Jäger der Welt.

Mitte der 90er Jahre siedelte die Regierung Botswanas die Kua und andere Stämme auf eine Art um, die auf dramatische Weise an das Vorgehen der US-Regierung bei der Abschiebung der Indianer 1830 (U.S. Indian Removal Act) erinnert. Man sprach von Naturschutz und täuschte Unkenntnis hinsichtlich des gewaltigen Drucks seitens der Diamantenindustrie und der Safari-Touristik vor. Die staatlichen Bemühungen, die Ureinwohner aus dem Land ihrer Vorfahren zu vertreiben, waren weitgehend erfolgreich—bis 2006. Dann entschied der Gerichtshof, dass dieses Vorgehen verfassungswidrig sei, und ermöglichte den Stämmen die Rückkehr ins Reservat. Als jedoch 2014 die erste Diamantenmine begann, auf ehemaligem Stammesgebiet zu fördern, wurde die Wasserversorgung der Kua gekappt, ihr Viehbestand konfisziert und neue Wasserstellen gab es nur noch für wildlebende Tiere bei Wilderness Safaris, einem Unternehmen aus dem Umfeld von Botswanas Präsident Ian Khama.

Eines Abends, als wir gerade Feuer machen und unsere Zelte aufschlagen wollten, bekamen wir Besuch von ein paar Jungs aus dem Dorf, die uns auch gleich, zunächst noch verhalten, zur Hand gingen. Einer von ihnen, Kebaemetse, konnte sich ein wenig auf Englisch verständigen und so erklärte er mir mit Händen und Füßen, dass die Gegend von einer Herde haushoher— und möglicherweise menschenfressender—Elefanten heimgesucht würde.

Wie sich herausstellte, hatte er recht. Es ist eigentlich undenkbar, dass Elefanten sich so weit südlich aus dem Okavango-Delta herauswagen, aber diese grauen Schönheiten sind einem derzeit wasserführenden Flussbett zufällig bis mitten in unser Camp gefolgt. Selbstverständlich sind sie keine Menschenfresser—da hatte ich etwas missverstanden—, aber aufgrund ihrer beeindruckenden Größe und ihrem regen Interesse an den Bäumen rund um unsere Zelte wirkten sie dennoch recht bedrohlich. Nach kurzer Beratung schlugen die Kua vor, dass wir unser Lager ins Dorf verlegen sollten, wo wir prompt von einer Meute „Wachhunde-cum-vierbeinige Tellerwäscher“ adoptiert wurden.

Hunde werden für die Jagd eingesetzt und begleiteten uns auf der Suche nach Wild. Sowie sie die Fährte der Kudus aufnahmen, wurden auch wir angesteckt: Kal, der Kua-Jäger unserer Gruppe, allen voran, die Jungen blieben ihm auf den Fersen. Obwohl ich mein Bestes gab um die Verfolgung aufzunehmen, war er einfach zu schnell. Leichtfüßig, einem Tänzer gleich, bahnte er sich seinen Weg durch die brusthohen Dornenbüsche.

Kal und ich sprachen oft miteinander, manchmal politisch, manchmal nur höflich. Dabei versuchten wir Licht in die dunkle Vergangenheit zu bringen. Wir saßen bis spät in die Nacht um das Lagerfeuer und ich fragte, wie es für ihn sei hierher zurückzukehren. Zuerst blieb er still, sein Gesicht wie gemeißelt—in starkem Kontrast zu den Flammen in dieser mondlosen Nacht. Er war 17 Jahre von zuhause weg gewesen. “Ich kann wieder atmen”, sagte er schließlich. Unser Dolmetscher übersetzte seine klangvollen Schnalzlaute, “und es macht mich traurig. Traurig, dass ich überhaupt fortgehen musste.” Für viele Stammesmitglieder wie Kal bedeutet die Rückkehr ins Reservat trotz Jagdverbots und ohne Wasser das schier Unmögliche möglich zu machen.

Wir hatten uns erhofft San-Buschmänner kennenzulernen, die auf traditionelle Weise jagen, indem sie ihre Beute bis zur Erschöpfung hetzen. Stattdessen fanden wir ein Volk am Rande der Verzweiflung, eine Kultur zwischen Althergebrachtem und völliger Ungewissheit—ein letztes Aufbäumen kräftiger, sonnengebräunter Schultern gegen die Unterdrückung durch eine ihnen aufgezwungene, übermächtige Gesellschaft.

Anders als manche Kua, die in der neuen Siedlung außerhalb des Reservats geblieben sind, haben Buschmänner wie Kal und seine Brüder die Gunst des Gerichtsentscheids von 2006 genutzt. Ohne Wasser oder der Möglichkeit zu Jagen ist ihr Leben ein ständiger Existenzkampf. Das Leben und Überleben ist hier alles andere als einfach, aber alle mit denen wir gesprochen haben ziehen das unabhängige Leben in vertrauter Umgebung dem Leben in fremden Siedlungen hinter Zäunen mit staatliche Zuschüssen vor.

Anmerkung des Autors: Die vollständige Geschichte dieser Reise ist Gegenstand von Sanjay Rawals Dokumentarfilm 3100. Die Namen der San-Buschmänner in diesem Artikel sind zu ihrem Schutz geändert worden.

Seit 2016 haben wir mehr als 40 Ausgaben veröffentlicht – mit Expeditionen, Praxistests, Naturschutz, Fähigkeiten und Erfahrung aus erster Hand.

Keine Influencer. Keine bezahlten Inhalte als Redaktion getarnt.

Entdecke das komplette Archiv.

WERBUNG

Die neuesten Reisegeschichten, Praxistests, Veranstaltungen, internationale Nachrichten und Gewinnspiele – direkt in dein Postfach.

Zweimal im Monat. Jederzeit abbestellbar.