Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Die Wüste ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Ihre Weite und Stille haben mich über viele Jahre geprägt. In unserer ersten Nacht fernab der Menschen liefen wir ein kurzes Stück vom Truck weg. Er erschien uns so klein und unbedeutend, und doch war er unser Zuhause, unsere Lebensader, unsere einzige Überlebensmöglichkeit in dieser rauen, aber auch faszinierenden Landschaft. Über uns erstreckte sich die Weite des Himmels ungehindert bis zum Horizont—in alle Himmelsrichtungen und mit einer unvorstellbaren Anzahl von Sternen. Die Stille war absolut. Die einzigen Geräusche waren unser Atem und das Ticken meiner Uhr. Ein achtlos weggeworfener Kieselstein durchbrach die Stille wie das Zerspringen einer Glasscheibe, dann umhüllte sie uns wieder wie ein unsichtbarer Mantel.

Mehr als 60 Jahre sind seitdem vergangen. Wir waren zu dritt: Collyn, Rex und ich. Wir hatten uns bei der de Havilland Aircraft Company in Hatfield, England, kennen gelernt. Collyn war Elektronikingenieur, Rex und ich Lehrlinge; wir hatten ein gemeinsames Interesse, Oldtimer, und waren Freunde geworden.

Später verließ Collyn de Havilland, um in die Forschung bei Bedford/Vauxhall Motors zu gehen, während ich nach meiner Lehre im damaligen Südrhodesien Bergbau studierte. Zwei Jahre später, 1959, war ich von Rhodesien nach Kenia getrampt und wurde von Collyn eingeladen, mit ihm und Rex von England nach Südafrika und zurück zu reisen. Auf eine solche Einladung konnte es nur eine Antwort geben.

Collyn plante und organisierte diese Reise ganz alleine, da es an verlässlichen Daten über die Straßenverhältnisse in Afrika mangelte, um die für diesen Kontinent gebauten Fahrzeuge unter realistischen Bedingungen zu testen. Sein Arbeitgeber konnte eine solche Reise nicht finanziell unterstützen, stellte ihm aber einen Bedford QLR 4WD zur Verfügung—für £100.

Collyn machte sich auf die Suche nach Sponsoren für seine TransAfrica Survey Expedition. Mobil Oil bot politische Unterstützung sowie Treibstoff und Öl für die gesamte Expedition an. Die britische Armee lieferte 100 kg experimentelle Trockennahrung, die sich als ausgezeichnet erwies.

Was ich mitbrachte, war meine Afrikaerfahrung, rudimentäre Kenntnisse in Französisch, Chilapalapa und Suaheli sowie ein bisschen Geld (allerdings weniger, als meine Mitreisenden gehofft hatten). Zusammen hatten wir £550, aber wir beschlossen, das meiste für den Notfall aufzuheben—zum Beispiel für die Rückkehr nach Hause, falls der Truck eine Panne haben sollte.

Der Bedford QL wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg als vielseitiges militärisches Geländefahrzeug entwickelt, das drei Tonnen überallhin transportieren konnte. Bei einem Gesamtgewicht von sieben Tonnen wurde der QL von einem 3,5-Liter-Benzinmotor angetrieben, der Anfang der 1930er Jahre von Chevrolet entwickelt worden war. Damit erreichte er (selten) eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein voll beladener QL ließ jeden überladenen Ochsenkarren wie einen Ferrari aussehen. Dank der mageren Untersetzung von 104:1 verlangsamte ihn schon eine kleine Steigung auf Schritttempo. Trotzdem konnte ein QL, wenn man ihm genug Zeit ließ, praktisch Hauswände hochklettern. Unserer war die seltene QLR-Version. Sie wurde Anfang 1940 als Kontrollzentrum für Notlandebahnen gebaut, aber nie eingesetzt. Der QLR hatte eine massive Winde, einen 12-Volt-Dynamo mit 600 Ampere und einen riesigen Luftkompressor. Vorder- und Hinterachse wurden über getrennte Antriebswellen von dem mittig montierten Verteilergetriebe angetrieben. Die geräumige, aber schwere Metallkarosserie war wärmegedämmt, die Fenster durch kugelsichere Schiebeläden geschützt. Den hinteren Teil des Wagens bauten wir zu einem einfachen Wohnraum um.

Die zwei 180-Liter-Tanks des QLR ergänzten wir durch drei weitere Tanks derselben Größe und fünf 20-Liter-Kanister. Mit 1.000 Litern (ca. 1,2 Tonnen) hatten wir eine sichere Reichweite von 3.500 km, um die Sahara oder Europa ohne Nachtanken zu durchqueren. Wir hatten 700 Liter Wasser dabei (weitere 700 kg). Gekocht wurde auf zwei Tilley-Druckkochern, die Innenbeleuchtung erfolgte elektrisch mit 12 Volt.

Neben Lebensmittelkonserven und jede Menge Ersatzteilen führten wir auch eine Schreibmaschine, Briefpapier und diverse Stempel mit, um Dokumente für den Grenzübertritt vorzubereiten. Das Ausstellungsdatum für einige der Papiere musste innerhalb von sechs Monaten nach der Einreichung liegen, was angesichts der zu erwartenden Reisezeit einfach nicht möglich war.

Ich traf Collyn und Rex in Paris, wo Collyn mich am Gare du Nord in einem riesigen, leuchtend blau lackierten Lkw abholte. Ich war noch nie in einem so großen Fahrzeug gefahren und erschrak ein wenig. Um die Genehmigung für das Durchqueren der Sahara zu erhalten, musste ich mich zwei Monate lang mit der französischen Bürokratie in der Pariser Sûreté herumschlagen. Dank Mobil Oil lenkte man schließlich ein und erteilte die Genehmigung unter der Bedingung, dass wir in Algerien nur außerhalb der Sperrstunde von 16.00 bis 9.00 Uhr fahren durften.

Als wir den stark befestigten Grenzübergang zwischen Marokko und Algerien erreichten, wurden wir sofort zu einer Kontrollstelle geleitet, wo Polizei und Militär den Lkw durchsuchten. Uns führte man in ein Gebäude, wo wir einer gründlichen Leibesvisitation unterzogen und unsere Papiere kontrolliert wurden. Die ersten 100 m nach Verlassen des Postens ging es über eine Stacheldraht-gesäumte Straße, derweil ein Maschinengewehr auf uns gerichtet war. Willkommen in Algerien, dachten wir. Um 16.00 Uhr dann die Ausgangssperre, wir verbrachten jede Nacht in einem Militärlager, wo wir mit den französischen Soldaten zu Abend aßen—zum Essen wurden Karaffen mit Rot- und Weißwein gereicht, was uns junge Burschen sehr beeindruckte.

Unsere Route führte durch die Küstenstädte Oran und Algier, die uns an Frankreich erinnerten. Wir passierten umgestürzte Strommasten und Militärjeeps, die mit Drahtschneidern ausgerüstet waren, um vor Enthauptungen durch die in Kopfhöhe über der Straße gespannten Drähte zu schützen. Am Straßenrand verkündeten Schilder in französischer Sprache, dass Algerien zu Frankreich gehöre und es das Recht und die Pflicht Frankreichs sei, dafür zu sorgen, dass dies so bliebe.

Wir setzten uns mit dem Mobil Oil-Büro in Algier in Verbindung, ohne dessen Hilfe es unmöglich gewesen wäre, Genehmigungen für die Durchquerung der Sahara zu erhalten.

Schließlich brachen wir Richtung Süden auf. Der QLR begann sehr unruhig zu laufen, mit einem erheblichen Leistungsverlust, der zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt hätte auftreten können, da wir den Anstieg zum zerklüfteten Atlasgebirge begannen. Anhalten war hier verboten! Wir wurden von riesigen Berliet-Lkws überholt, deren arabische Fahrer mit den Fäusten gegen die Türen schlugen und Vite! Vite! riefen. Die Gegend galt als eine der gefährlichsten in ganz Algerien. An jeder Brücke gab es Wachposten, deren Eingangstüren, von Einschusslöchern übersät, hoch oben angebracht und nur über eine Leiter zu erreichen waren, die nach Gebrauch hochgezogen wurden. Rex bemerkte düster: “Jetzt weiß ich, wie sich Lockenten fühlen müssen.”

Schließlich erreichten wir den höchsten Punkt bei 1.200 m, wo die Temperatur nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt lag. Wir parkten in einer Gasse, die uns einigermaßen sicher erschien, und demontierten den Zylinderkopf zum ersten von insgesamt fünf Malen. Bei dieser Gelegenheit waren drei der Auslassventile komplett durchgebrannt und eines hatte einen großen Riss. Es dauerte Stunden, die Ventile auszubauen, zu schleifen und wieder einzubauen. Glücklicherweise hatten wir die Teile und das Wissen, um das Problem zu diagnostizieren und zu beheben, das uns für den Rest der Reise weiter plagen sollte.

Nicht weit südlich von hier erreichten wir den Rand der Wüste. Kurz hinter Laghouat kamen wir an einem Schild mit der Aufschrift “Kapstadt 13.000 km” vorbei. Endlich frei von Sicherheitsbeschränkungen, fiel uns eine Last von den Schultern. Ironischerweise war die Sahara—die eine Fläche größer als die USA und deutlich größer als Australien einnimmt—im Vergleich zu den Küstengebieten zu einem relativ sicheren Gebiet geworden.

Damals wurde die Sahara von den Franzosen sehr gut verwaltet. Wir mussten uns in jeder Oase oder Stadt registrieren lassen, wo unsere Genehmigungen überprüft wurden. Vor der Weiterfahrt gaben wir eine voraussichtliche Ankunftszeit am nächsten Checkpoint an. Wenn wir nicht pünktlich dort ankamen, wurde ein Suchtrupp organisiert. Die Suche war zwar kostenpflichtig, aber wenigstens würden wir noch leben.

Nördlich von In Salah überquerten wir die scheinbar endlose, steinige Hochebene von Tademaït, die nach zwei Tagen ohne Vorwarnung abrupt endete. Hier hielten wir für die Nacht. Ich schlief auf einem Feldbett unter freiem Himmel, mit dem Kopf in Richtung des Wagens, sodass ich ihn nicht sehen würde, und als ich am nächsten Morgen aufwachte, bot sich mir der magische Blick auf eine Landschaft, die vom Rosa der Morgendämmerung durchdrungen war.

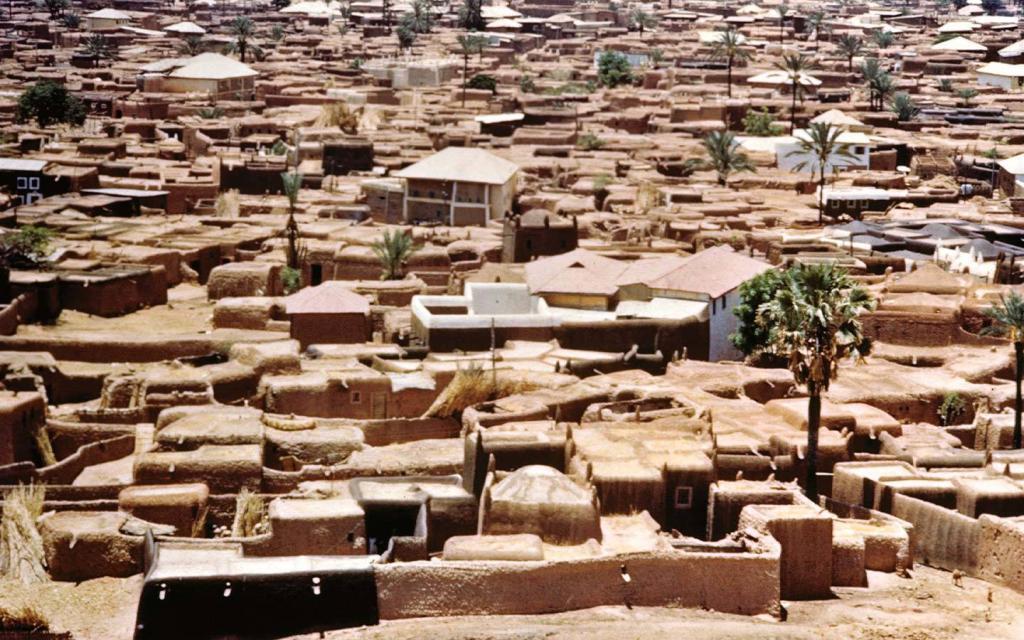

Weiter südlich, auf 1.320 m Höhe, inmitten des an den Mond erinnernden Ahaggargebirges, liegt Tamanrasset, eine Oase und Hauptstadt der südalgerischen Provinz Tamanrasset. Die vollständig aus Lehm erbaute Stadt ist seit Jahrhunderten Handelszentrum für Kamelkarawanen aus Kano, Tschadsee, Agadez und Zinder. Ursprünglich als militärischer Vorposten zum Schutz der Transsahara-Handelsrouten gegründet, hat sich die entspannte, aber effiziente Atmosphäre bis heute erhalten.

Hinter Tamanrasset verlor die Piste allmählich an Höhe, führte durch felsiges Gelände und mündete in sandiges Terrain ohne feste Piste—schmale Pfosten in Abständen von etwa 10 km gaben grob die Richtung vor. Wir richteten uns nach Kompass oder Sonnenstand und konnten meist auf halber Strecke mit einem Fernglas vom Geschützturm des QLR aus den nächsten Pfosten erkennen. Dies war eine schwierige Etappe, da wir oft mehrere Kilometer nach links oder rechts ausweichen mussten, um den weichen Sand zu umgehen. Daher war es wichtig, sich zu merken, ob wir links oder rechts von der vermuteten Linie zwischen den Streckenmarkierungen abgebogen waren. Trotzdem blieben wir stecken und mussten uns mit unseren Sandblechen ausgraben.

Kilometerweit von der nächsten Oasenstadt entfernt, trafen wir auf kleine Kamelkarawanen, die unseren Weg nach Süden im rechten Winkel kreuzten. Bei solchen Begegnungen hielten wir immer an, sie baten uns oft um Dinge wie Wasser oder Streichhölzer. Wir gaben, was wir konnten, und sie gaben uns immer etwas zurück—vielleicht ein Stück Kamelmilchkäse oder eine Schüssel mit noch warmer Milch. Das ungeschriebene Gesetz der Wüste besagt, halte immer an, wenn du ein anderes Fahrzeug oder eine andere Person siehst, um zu sehen, wie es ihnen geht.

In der nigrischen Stadt Agadez aus dem 15. und 16. Jahrhundert sahen wir viele Tuareg. Wüstennomaden, die eine ganz eigene Form des Islam praktizieren. Viele beten täglich zu Allah, aber andere religiöse Vorschriften werden kaum befolgt. Die Männer beginnen im Alter von 25 Jahren, einen Schleier zu tragen, der das gesamte Gesicht mit Ausnahme der Augen bedeckt. Er wird nie abgenommen, auch nicht vor Familienangehörigen. Vermutlich nutzten die Männer den dunkelblauen Schleier ursprünglich, um ihr Gesicht vor dem Sand der Sahara zu schützen. Die Frauen der Tuareg tragen keinen Schleier.

Die Wüste ging allmählich in die Sahelzone über, diese riesige Halbwüste südlich der Sahara, die sich vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt. Wir sahen mehr Menschen und Tiere, obwohl die Piste immer schlechter wurde. Das Fahren war anstrengend und wir wechselten uns alle zwei Stunden ab. Nach 12 Stunden Fahrt hatten wir 255 km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 21 km/h pro Stunde zurückgelegt. Heuschreckenschwärme füllten den Himmel und schlugen gegen die Windschutzscheibe. Collyn beschwerte sich bitterlich: “Wissen die denn nicht, dass dies die Hauptstraße nach Europa ist?” Offensichtlich hatte das für die Einheimischen keine große Bedeutung.

Wir fuhren nach Zinder in Niger und weiter nach Kano in Nigeria. Nach so vielen Kilometern in französischem Territorium war es seltsam, Straßenschilder in englischer Sprache zu sehen, und wir wurden unsicher, auf welcher Straßenseite wir fahren sollten. Wir fuhren in der Mitte und wichen bei Gegenverkehr nach rechts oder links aus, je nachdem. Grenzübertritte waren auch so ein Spiel: Man ließ immer andere vor und schaute, wie es lief.

Nigeria war erst wenige Monate unabhängig von Großbritannien, sodass wir im Umgang mit Beamten vorsichtig sein mussten. Dies war im Postamt von Kano, wo wir unsere Post abholen wollten, ein ernsthaftes Problem. Zuerst wurde uns gesagt, dass keine Post für uns da wäre; dann stellten wir fest, dass die Briefe, angeblich nach Empfängernamen sortiert, völlig durcheinander waren. Jeder Hinweis unsererseits wurde als inakzeptable Kritik aufgefasst, was zu einem völligen Mangel an Kooperation führte.

Auf unserer Karte war ein direkter Weg nach Fort Archambault eingezeichnet, aber als wir am Ufer des Logone ankamen, fanden wir weder eine Brücke noch eine Fähre—nur einige unbekleidete Dorfbewohner, die über unsere Anwesenheit gar nicht erfreut waren. Man riet uns zu einer alternativen Route, auf der das Gras höher als die Windschutzscheibe war und wir in einem Sumpf steckenblieben.

Bei diesem ungeplanten Abstecher mit Collyn am Steuer fuhren Rex und ich auf dem Dachträger, als wir direkt vor uns eine steile Abfahrt in eis ausgetrockneten Flussbett entdeckten. Da wir nicht langsamer wurden, hatte Collyn es wohl nicht gesehen, und wir klammerten uns im letzten Moment fest. So rasten wir mit ca. 25 km/h hinab und alles in und auf dem Lkw, einschließlich Rex und mir, flog durch die Luft. Wir gaben uns gegenseitig die Schuld, machten klar Schiff und fuhren etwa eine Meile weiter—bis ich Rex beiläufig fragte, ob wir noch den Ersatzreifen hätten. Rex kroch nach hinten, um zu checken, und berichtete, dass er nicht mehr da wäre. Wir kehrten um und suchten über eine Stunde im hohen Gras danach, fanden ihn aber nicht. Es kam, wie es kommen musste, am nächsten Tag hatten wir unsere erste Reifenpanne. Ohne die richtige Ausrüstung war es sehr schwierig, den Reifen von der Felge zu bekommen. Irgendwann verschränkten wir drei unsere Arme und sprangen gleichzeitig auf und ab, um den Reifen zu lösen. Diese Methode scheiterte kläglich, aber mit Hämmern und Reifenhebern schafften wir es schließlich doch.

Unterwegs trafen wir auf viele liegengebliebene Fahrzeuge, denen wir zu helfen versuchten. Am schlimmsten hatte es einen Lkw getroffen, dessen Fahrgestell in zwei Teile zerbrochen war. Wir bockten ihn auf, zogen die beiden Hälften mit unserer Winde zusammen und bastelten eine Lasche, um die beiden Hälften zusammenzuhalten. Ohne Elektrowerkzeuge mussten wir die Löcher mit einem Handbohrer bohren. Der Fahrer war sehr dankbar, schenkte uns zwei lebendige Hühner, einige Grapefruits und wollte uns ein Bier ausgeben—aber der Laden war geschlossen.

Auf dem Weg nach Süden trafen wir auf immer mehr Flüsse. Die größeren wurden mit Fähren überquert, zwei oder drei Boote nebeneinander mit einer Plattform darüber und einer Rampe an jedem Ende. Andere hatten sehr wackelige Holzbrücken. In den seltenen Fällen, in denen eine Gewichtsbeschränkung angegeben war, lag diese immer weit unter dem Gewicht des QLR. Wir hatten keine andere Wahl, als das Risiko einzugehen, denn jede andere Route hätte einen Umweg von über 1.600 km bedeutet, und es gab keine Garantie, dass andere Brücken besser waren. Einer von uns übernahm das Steuer, ein anderer wies ihn ein, und der dritte stand mit der Kamera daneben, um Bilder zu machen. Über eine der Brücken führte auch eine Eisenbahnlinie, und wir mussten sicherstellen, dass kein Zug kam.

Kongo war der absolute Kontrast zur Wüste der letzten vier Wochen. In einer unserer ersten Nächte wurden wir von unheimlichen, quietschenden Lauten aufgeschreckt, die in immer kürzeren Abständen ertönten und in blutigen Schreien gipfelten, als würde jemand ermordet. Wir waren verstört, denn wir saßen ganz allein in unserem Truck, umgeben von dichtem Dschungel in diesem Wald voller Lärm. Es stellte sich heraus, dass die beunruhigenden Geräusche von einem kleinen Tier, dem Klippschliefer, stammten, der etwa so groß wie ein Kaninchen ist. Sein nächster Verwandter ist übrigens der Elefant.

Wir trafen auch Pygmäen, die im Dschungel leben und im Schnitt etwa einen Meter groß sind. Sie waren mit winzigen Bögen bewaffnet, etwa einen Meter lang, deren “Sehne” (ein schmaler Bambusstreifen) etwa 20 cm Abstand zum Bogen hatte. Diese primitive Waffe war erstaunlich präzise und traf eine Zigarette aus 20 m Entfernung. Einige Pfeile waren vergiftet. Die Männer sprachen ein wenig Suaheli und erklärten uns, dass sie die Stärke des Giftes testeten, indem sie ein Bein aufschlitzten, bis Blut floss, dann mit der Messerkante die Wunde schützten und das Blut darunter mit dem Gift berührten, um zu sehen, ob es gerann. Wir hätten in ihrer Welt nicht überleben können—so wie sie nicht in unserer.

Als wir uns dem Ostrand des Dschungels näherten, stieg die Straße an, vorbei an Kaffee-, Papaya- und Bananenplantagen. In der Ferne sahen wir die schneebedeckten Gipfel des Ruwenzori (auch Mondberg genannt), der über 4.800 m hoch ist. Wir tauchten aus dem Dschungel auf, der sich unter uns wie ein riesiger grüner Teppich bis zum fernen Horizont erstreckte. Ein Betonschild markierte den Äquator auf 2.200 m. Der Truck sträubte sich in dieser Höhe, begann zu stottern und zu röcheln. Die Straße stieg bis auf 2.360 m und führte dann hinunter zum Großen Afrikanischen Grabenbruch und Albert-Nationalpark, der inzwischen Nationalpark Virunga heißt. Hinter der nächsten Kehre öffnete sich unter uns der Blick auf eine weite Ebene mit Bergen auf der anderen Seite, hinter denen sich im Dunst die Umrisse von drei Vulkanen abzeichneten. Zu unserer Linken der Eduardsee (inzwischen Rutanzigesee). Die Talsohle war voller Tiere, durch das Fernglas sahen wir Elefanten, Büffel, Zebras, Giraffen und viele Antilopenarten, die friedlich auf dem saftig grünen Gras weideten. Es war wirklich das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen.

Wir durchquerten Nordrhodesien, das seit 1964 unabhängig ist. In Kitwe wohnten wir bei einem anderen de Havilland-Lehrling und seiner Frau, die wir beide in England kennengelernt hatten. Er arbeitete in einer der Kupferminen, für die die Gegend berühmt war, und konnte eine Führung durch eine der Minen arrangieren. Wir setzten Schutzhelme auf und fuhren in einem der dreistöckigen Käfige mit einer Geschwindigkeit von 9 m/s bis auf 1.128 m unter die Erde. Man konnte nicht umhin, sich der tausende Meter Fels über sich bewusst zu werden, dabei ist es egal, ob es 1 m oder 1.000 m sind: Ein Einsturz wäre in jedem Fall schlimm.

Auch hier mussten wir wieder den Zylinderkopf ausbauen, um die Auslassventile des QLR nachzuschleifen. Wir waren zu dem Schluss gekommen, dass die hartnäckigen Probleme möglicherweise auf ein fehlendes Druckventil im Kühlsystem zurückzuführen waren. Aus einem Stück Holz und einem Gummischlauch bauten wir eine Art Schrader-Ventil, wie es bei Fahrradreifen verwendet wird. Den Überlauf leiteten wir in einen Kanister, der vorne am Fahrzeug befestigt und durch die offene Windschutzscheibe von der Fahrerkabine aus zugänglich war. Der Mann auf dem Beifahrersitz griff von Zeit zu Zeit hinein, um das Gewicht des Kanisters zu prüfen, und wenn der Kanister fast voll war, hielten wir an und leiteten das Wasser zurück ins Kühlsystem.

Auf der Weiterfahrt besuchten wir die Victoriafälle, die doppelt so hoch und einen halben Kilometer breiter sind als die Niagarafälle und deren Gischt noch in 48 km Entfernung zu sehen ist. Ihr afrikanischer Name Mosi-oa-Tunya bedeutet “donnernder Rauch”. Bulawayo an der Grenze zu Südafrika war unser südlichster Punkt. Die Straßen in Südafrika galten als besser als die meisten auf dem Kontinent und entsprachen daher nicht der Definition unserer Expedition. Von hier an würden wir nach Norden fahren.

Eine interessante Abwechslung war der Besuch des Kariba-Staudamms am mächtigen Sambesi. Das Projekt befand sich noch im Bau, aber der riesige See hinter dem Damm begann sich zu füllen. Die sogenannte Operation Noah war noch in vollem Gange, um Tausende von Tieren und Reptilien zu retten, die durch das steigende Wasser in Bäumen gefangen und auf provisorischen Inseln gestrandet waren.

Durch Tanganjika fuhren wir nach Kenia, entlang der gleichen Strecke, die ich ein Jahr zuvor als Anhalter zurückgelegt hatte. In Mombasa traf ich Segelfreunde im Yachtclub wieder. Dort erfuhr Rex von der britischen Botschaft, dass seine Mutter in England schwer erkrankt sei. Er flog sofort nach Hause und überließ Collyn und mir die Weiterreise. Wir nahmen die Straße nach Nairobi und fuhren weiter nach Nanyuki, direkt am Äquator, zum Haus meines Vaters an den Hängen des Mount Kenya mit seinen schneebedeckten Gipfeln.

Wir hatten geplant, durch die Sahara zurück nach Norden und eine westlichere Route über Timbuktu in Mali zu nehmen. Leider ließ uns das Postamt in Kano im Stich und wir bekamen die erforderlichen Genehmigungen, die uns von Mobil Oil in Algier zugesandt worden waren, nicht ausgehändigt. Das war ärgerlich. Die Visa kamen am 22. April an, dank Mobil Oil, die wir um Hilfe gebeten hatten. Da die Sahara am 1. Mai für den Sommer gesperrt wurde, verließen wir Kano am nächsten Tag.

Wir hatten es gerade in den weichen Sand im Süden der Wüste geschafft, als Kühlwasser, das an Stellen gelangte, an denen es definitiv nicht sein sollte, uns zu der Diagnose einer geplatzten Zylinderkopfdichtung veranlasste. Wir hatten keine andere Wahl, als den Zylinderkopf wieder auszubauen. Da wir keine neuen Zylinderkopfdichtungen mehr hatten, blieb uns nichts anderes übrig, als den Kopf auszubauen und es mit gebrauchten Dichtungen zu versuchen. Die Bedingungen waren nicht ideal. Wir waren in einem Gebiet mit weichem Sand, der durch starken Wind aufgewirbelt wurde. Beim QLR befand sich der Motor zwischen den Sitzen in der Kabine, was einen gewissen Schutz vor dem aufgewirbelten Sand bot. Wir wählten die am wenigsten verschlissene Dichtung aus, bestrichen sie mit Dichtmasse und hofften das Beste. Glücklicherweise gelang die Reparatur.

Trotz des Rückschlags in Tamanrasset machten wir einen Abstecher ins Ahaggargebirge und besuchten die 1911 von Charles de Foucauld erbaute Einsiedelei von Assekrem. Das letzte Stück legten wir zu Fuß zurück, auf einer Höhe von 2.780 m hatten wir einen herrlichen Blick hinab auf die Bergspitzen und ins Tal.

Zurück auf dem Tademaït-Plateau lösten sich durch die heftigen Vibrationen die oberen Ecken des Kabinendachs von den seitlichen Stützen über der Windschutzscheibe, und einer der Reifen wölbte sich bedenklich. Viele andere Teile, wie Blattfedern und Stoßdämpfer, protestierten und ließen keinen Zweifel daran, dass der QLR nach fast 40.000 km auf größtenteils unbefestigten Straßen ernsthafte Verschleißerscheinungen aufwies, und wir hatten noch Nordafrika und ganz Europa vor uns.

Glücklicherweise schaffte unser robustes Fahrzeug die restliche Strecke ohne größere Probleme, selbst beim Überqueren der Pyrenäen und Alpen, mit Schneeverwehungen höher als das Fahrerhaus. Auf der Fähre über den Ärmelkanal bemerkten Passagiere die Landkarte an der Seite unseres Fahrzeugs und meinten, wir seien aber mutig. Ich sagte, wir fahren nur dorthin, wo Menschen leben, und das ist die Wahrheit. Am 4. Juni 1960 kamen wir nach 40.000 km wieder zu Hause an.

Mehr als 60 Jahre ist es her, dass ich wie gebannt unter den Sternen der Sahara stand. Rückblickend war es eine einzigartige und lebensverändernde Erfahrung. Wir waren alle in unseren Zwanzigern und fühlten uns quasi unsterblich. Die meisten Länder, die wir durchquerten, erlebten das Ende der Kolonialzeit. Jeder, den wir trafen, war freundlich und hilfsbereit, wir fühlten uns zu keiner Zeit bedroht. Der Zeitpunkt war ein Glücksfall. Kongo wurde im Juni 1960 unabhängig und explodierte am 26. März, nur 12 Wochen nach unserer Abreise. Seitdem gab es in fast jedem Land, das wir besucht haben, irgendeinen Terroranschlag, der das Leben der einfachen Menschen erschütterte. Ich glaube nicht, dass man die gleiche Reise heute noch gefahrlos unternehmen könnte, aber ähnliche Abenteuer gibt es immer noch, wenn auch vielleicht etwas weniger ambitioniert. Wichtig ist, dass man sich nicht entmutigen lässt, wenn man an all die Dinge denkt, die schief gehen könnten. Es ist immer leicht, tausend Gründe zu finden, etwas nicht zu tun. Mach es einfach.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Ausgabe 02 | 2023 von @overlandeurope

Autor: Tony Fleming

Seit 2016 haben wir mehr als 40 Ausgaben veröffentlicht – mit Expeditionen, Praxistests, Naturschutz, Fähigkeiten und Erfahrung aus erster Hand.

Keine Influencer. Keine bezahlten Inhalte als Redaktion getarnt.

Entdecke das komplette Archiv.

WERBUNG

Die neuesten Reisegeschichten, Praxistests, Veranstaltungen, internationale Nachrichten und Gewinnspiele – direkt in dein Postfach.

Zweimal im Monat. Jederzeit abbestellbar.